長生橋の歴史 初代長生橋から三代目長生橋までの歴史年表

信濃川に架かる長岡のシンボル「長生橋」

長岡花火で仕掛け花火「ナイアガラ大瀑布」が流れ落ちる橋で信濃川の右岸と左岸をつなぐ重要な橋です。

長岡花火ドットコムでは、初代長生橋から現在の三代目長生橋の情報を深掘り!

どこよりも詳しい長生橋の歴史年表をご案内します。

初代長生橋の歴史

初代長生橋は明治9年10月に完成した信濃川にはじめて架設された橋。

元庄屋の広江椿在門を中心にした民間で建設された初代長生橋は、信濃川が分断していた長岡の交通の便を革命的によくしました。

信濃川の中州を挟んで東側に大橋、西側に小橋の2つの橋からなる橋で、龍が中州に横に伏せている姿に見えたことから「臥龍橋」と呼ばれていました。

中洲の小川に架かる小さな中間橋もあって大橋・小橋・中間橋の3つを総称して「長生之三橋」と称されました。

明治10年4月の開橋式で長岡の「長」と草生津の渡しの「生」で長生橋と正式に名付けられました。

当初は「ながおいばし」や「ながいきばし」などと呼ばれていましたが、いつの間にか『チョーセーバシ』となり長岡市民に親しまれています。

初代長生橋の歴史年表

| 西暦/元号 | 歴史年表 |

|---|---|

| 1605年 慶長10 | 蔵王の渡しが草生津に移される。草生津の渡し(草生津~本大島)が開業 |

| 宝永5 | 渡し船難船 31名遭難(12月26日) |

| 渡し船難船 21名遭難(7月14日) | |

| 渡し船難船 5名遭難(3月2日) | |

| 元庄屋の広江椿在門が橋梁仮設願いを県に提出(建設費用は通行料で償却する計画) | |

| 橋梁仮設願いが認可される | |

|

|

| 開橋式(4月)人8厘、人力車1銭1厘、 | |

| 300年続いた渡船業(草生津の渡し)が廃止 | |

| 信濃川の洪水によって大橋が流出 | |

|

|

| 信濃川の洪水によって小橋破損 42間流出(10月2日) | |

| 信濃川の洪水によって流出・破損(5月7月) | |

| 信濃川の洪水によって大橋破損 16間流出(4月29日) | |

| 県に寄与。無賃橋となる。(12月19日) | |

| 1914年 大正3 |

大洪水で橋の大半が流出大洪水で橋の大半が流出(8月14日) |

初代長生橋の図

ウィキペディアにある初代長生橋の図を見ると信濃川に大小の船が浮かび、中洲に幾つかの小屋が描かれています。

長生橋の上には多くの人が往来して右岸と左岸の間の交通を便利にしたことがわかります。

引用:『長生橋之図』(長岡市立中央図書館所蔵)

草生津の渡し

信濃川に長生橋が架かる前は西詰にあった渡り船 草生津の渡し(草生津~本大島)で渡っていました。

記録によると、

長岡の草生津の渡しは、川幅836.28mの大河で大水のときは木や土砂を流し又春雪解けのころは、硬い雪の固まりが激しく流れ六隻の渡し船と人々は渡りに苦しむことが度々あった

とあります。

草生津の渡しは、川幅が広く、水深も深いため難所とされて渡し船が難船することも多く過去に3度も大きな惨事が起こった記録があります。

明治9年に長生橋が完成したことで約300年続いた渡船業が明治11年に廃止になりました。

初代長生橋の通行

初代長生橋を渡るには人は8厘、人力車は1銭1厘の通行料金がかかりました。

建設費用は広江椿在門を中心にした民間が先払いして通行料で償却する計画だったので有料橋となりました。

ただし、広江椿在門は貧しい村人には長生橋の維持管理の手伝いをお願いすることで無料で長生橋を渡れる通行手形を発行するイケメンだったそうです。

初代長生橋ができてからは、昼も夜も往来が増え、四人の橋番が橋の管理をしていました。

中州には一杯飲み屋、駄菓子屋、ところてん屋の一文店があって往来する通行客で賑わっていたようです。

うち一軒は、江口だんご🍡の初代のお店だとか!?

初代長生橋の建設費は、通行費によって償却する予定でしたがたびたび起こる信濃川の洪水で橋が流失しては架け直すことが続いて次第に資金難に陥りました。

初代長生橋の功労者

信濃川に長生橋を架けた功労者が廣江椿在門。

横浜などで橋梁を学び、最終的には私財も投げうって橋の完成に尽力してくれたひとです。

廣江椿在門の他にも初代長生橋の架橋した尽力した多くの関係者がいます。

| 仕事 | 名前 | 出身 |

|---|---|---|

| 設計 | 廣江椿在門 | 三島郡岡村古新田 |

| 構造設計 | 小林政司 | |

| 大工 | 川崎甚蔵 (360名) |

西蒲原郡和納村 |

| スポンサー | 堀井弥十郎 | 三島郡片貝村 |

| 工事 | 小松川松五郎 (1298名) |

西蒲原郡地蔵堂村 |

西詰には初代長生橋の建設に力を尽くした廣江椿在門の偉業をたたえた信濃川架橋創業旌功碑が建っています。

信濃川架橋創業旌功碑

初代長生橋の主要諸元

| 長さ | 幅 | |

|---|---|---|

| 大橋 | 418.18m | 5.82m |

| 中間橋 | 13.64m | 2.72m |

| 小橋 | 87.27m | 3.64m |

初代長生橋は大橋(418.18m)〜中州(327.27m)〜小橋(87.27m)を合わせると 832.72m もの大橋。

古い文献によると中州の中にある小川には中間橋(13.64m)が架かっていたそうです。

二代目長生橋の歴史

二代目長生橋の歴史は、大正三年に起こった信濃川の大洪水によって初代長生橋の大部分が流失したことで始まります。

二代目の長生橋は、中州を経由しない一本橋で長さ480間(872.73m)で完成した当時は日本一の長さのもの木橋でした。

使用した木材は但馬(兵庫)の妙見山のスギ材で約4.5mの杉の木杭を当時、最先端の電動の杭打機を使って杭打ちされました。

二代目長生橋の工事を行ったのは地元の植木組(公式)

初代の植木亀之助が新しい橋の建設に取り組みました。

植木組は長岡花火でベスビアス超大型大スターマインの提供スポンサー。長生橋の他にも高速道路などに新潟のインフラを支えている建設会社です。

1915年(大正4)の11月28日に完成した二代目長生橋ですが風雨・洪水で部分流出を繰り返し破損・腐朽がひろがっていきました。

さらに長生橋の通行量が増加して、交通手段が自動車になってきたことで木橋の痛みが著しく進み通行が困難になったことで完成から僅か17年で鋼鉄の三代目長生橋の計画が始まりました。

二代目長生橋の歴史年表

| 西暦/元号 | 歴史年表 |

|---|---|

| 長さ480間(872.73m)の橋の建設を決定(12月) | |

| 二代目長生橋の完成(11月28日) | |

| 出水(9月30日) | |

| 県道柏崎長岡線(4月1日) | |

| 出水(8月1日) | |

| 出水(7月9日) | |

| ダイビング大会(12月) |

二代目長生橋 長岡市風景 長生橋(延長四百八十間)

二代目長生橋は明治末期から大正期にかけて流行した絵葉書ブームで当時の長生橋の姿をうかがい知ることができます。

柏崎図書館が所蔵する小竹コレクションでは当時の長生橋の絵葉書が数多くみれます。

出典:柏崎市立図書館 小竹コレクション絵葉書

出典:柏崎市立図書館 小竹コレクション絵葉書

小竹コレクション

小竹コレクション絵はがきは新潟県柏崎の偉人 小竹忠三郎が収集した絵はがきのコレクション。

小竹忠三郎は、柏崎宝栄株式会社を設立して県内各地の石油界で活躍しました。

そのかたわら、絵はがきの収集には並々ならぬ情熱を傾け、30余年かけて集めた全国名所の絵はがきのコレクションは約10万枚。

明治末期から大正期の町並み、風物、報道的な絵はがきは当時の趣を知るできる貴重な資料です。

二代目長生橋の主要諸元

| 長さ | 480間(872.73m) |

|---|---|

| 施工 | 植木組(初代植木亀之助) |

| 建設費用 | 12万円 |

三代目長生橋の歴史

現在の長生橋は三代目。

五年の歳月をかけて昭和12年に竣工しました。

三代目長生橋は、雪解けや台風などで時に大水となる信濃川に負けない鋼鉄の橋。

その姿から、

仰げば鋼鉄の長城高く空天に横たわり、石脚巌として大信濃川の激流を分けち、連続十三連のゲルバー式鋼構橋の素晴らしき雄姿

と称されました。

その後も1945年の長岡空襲に耐え、現在も長岡のシンボルとして君臨するベテランの構造物。

昭和38年の写真では車と歩行者が同じところを通っていますが、1970年からアップデート工事が始まって1972年に歩道橋が設置されました。

1982年の化粧直しで現在の明るいウグイスカラーになりました。

三代目長生橋の歴史年表

| 西暦/元号 | 歴史年表 |

|---|---|

| 長生橋(鋼橋)の設計準備(11月) | |

| 工事議決(12月) | |

| 1933年 昭和8 |

下部橋脚発注(1月) |

| 下部橋脚工事開始(1月28日) | |

| 下部橋脚工事完了、上部工事3連を架設(7月) | |

| 上部工事3連を架設。三代目長生橋の竣工(10月12日) | |

| 長岡空襲で焼夷弾を橋梁に被弾(三か所痕) | |

| 長生橋で初のナイアガラ大瀑布(8月2日)「新趣向大仕掛」嘉瀬誠次 | |

| 交通量の増大により歩道橋の工事開始(12月) | |

| 歩道橋完成(日立造船エンジニアリング)(9月) | |

| 一般国道351線(11月12日) | |

| 5トン以上は通行止め、速度30キロ(7月10日) 自動車荷重TL-20に格上げ |

|

| 3回塗り約8トン作業員3,000人9,000万円 | |

| 明るいウグイスグレーに化粧直し(12月) | |

| ナイアガラ大瀑布と正三尺玉同時打ち上げ(8月) | |

| ゲルバーヒンジ部可動支承取替工、落下防止装置工 | |

| ゲルバーヒンジ部伸縮装置非排水化工(全箇所) | |

| 土木学会選奨土木遺産に認定 | |

| 80周年を記念して初のライトアップ | |

| 長生橋を愛する会によりライトアップが継続 | |

| 新元号「令和」を記念した5色ライトアップ(2019年のライトアップ) | |

| 医療従事者への感謝とエールのブルーライトアップ(2020年のライトアップ) | |

| 五輪カラー(2021年のライトアップ) | |

| ウクライナ国旗カラー(2022年のライトアップ) |

三代目長生橋の図

1937(昭和12)年に3代目長生橋が完成しました。奥に二代目長生橋が見えます。

長生橋の歩道を歩いて、ほぼ中央から信濃川の水面をみると二代目長生橋の木杭の跡みることができます。

長生橋のライトアップ

日没になるとライトアップされた長生橋がお馴染みになっています。

長生橋が初めてライトアップされたのは2017年の長生橋80周年記念事業。

翌年から市民団体の「長生橋を愛する会」(公式)が中心になって様々な啓発活動に賛同したライトアップで長岡の夜空を照らしています。

ライトアップは「長生橋を愛する会」の会費などで賄っているのでライトアップを継続するために会員を募集しています。

三代目長生橋の主要諸元

| 竣工 | 1937(昭和12)年10月12日 |

|---|---|

| 長さ | 850.8m |

| 幅 | 7.0m |

| 路線名 | 一般国号351号 |

| 支間長 | 67.5m+11@65.0m+67.5M 13径間 |

| 橋種類 | 下路式ゲルバー鋼ワーレントラス13径間 |

| 設計 | 大野臺助(県土木部道路課技師) |

| 施工 | 植木組(下部工、上部工3径間) 大阪鉄工所(上部工10径間) |

| 下部形式 | ケーソン基礎ラーメン式橋脚12基 ケーソン基礎半重力式橋台2基 |

| 荷重 | 大正15年細則1等橋自動車荷重 12ton TL-20 |

| 橋体鋼重 | 2,242.9ton(建設当時) |

| 建設費用 | 78万円 |

「長生橋の歴史」のまとめ

当たり前のように見て、通っている長生橋。

長生橋の歴史は、明治時代から始まり大正、昭和、平成、令和と5つの時代に信濃川の橋渡しています。

竣工から90年近く経っている長生橋はトラスという構造上、経年劣化が激しく近年は大規模改修が続いています。

上弦構造の長生橋は、日本で現存している唯一の橋。

長岡空襲で一面が焼け野原になってしまった長岡市にとって長生橋は戦前から残っている数少ない遺産のひとつ。

連続十三連のゲルバー式鋼構橋の素晴らしき雄姿と長岡花火のナイアガラ大瀑布がいつまでも見れるように大切に使っていきましょう。

長生橋のイベント

長生橋構造見学会

長生橋の注目イベントが年イチで開催されている「長生橋構造見学会」

長生橋を愛する会・長岡地域振興局地域整備部・新潟県建設協会長岡支部が主催する見学イベントで高所作業車にのって長生橋のトラス構造を間近に見れるレア体験ができます。

参加費は無料で先着順。

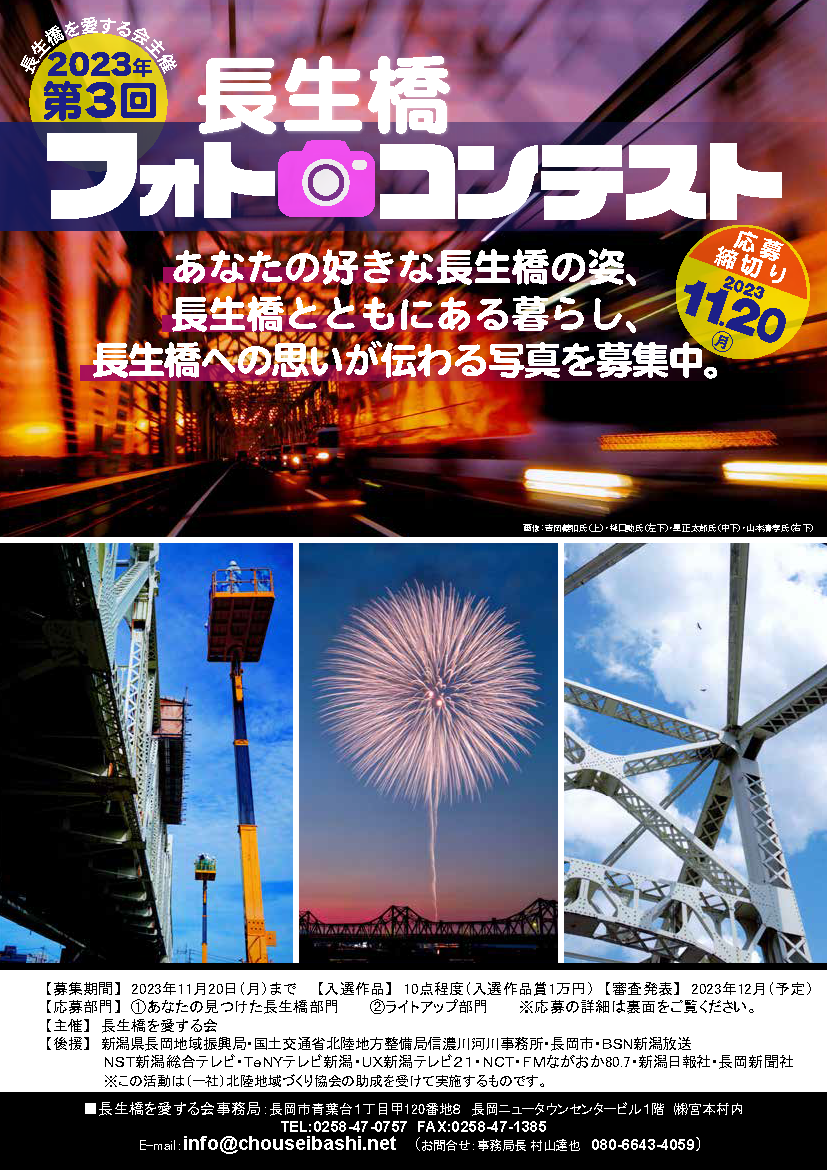

長生橋フォトコンテスト

長生橋を愛する会が「より多くの視点で長生橋の魅力を再発見してもらいたい」との思いから開催しているフォトコンテスト。

どこからみてもカッコいい長生橋。あなたの自慢の長生橋が撮れたら応募してみましょう!

情報収集サイト

明治・大正・昭和の歴史がある長生橋についての情報をキュレーションしたサイトたち。

長岡のシンボル長生橋は90年近い歴史がありますが意外と情報が少なかったです。

初代長生橋、二代目長生橋の情報は国会図書館のアーカイブで発見!長生橋の過去情報をまとめてキュレーションしました。

長生橋西詰のボンオーハシ

長生橋の西詰にボンオーハシ洋菓子工場と書かれた建物があります。

ボンオーハシとは長岡民には昔からお馴染みの老舗のパン屋さん。

このボンオーハシの意味は

ボン(仏語)= 素晴らしい

オーハシ(大橋)= 長生橋

長生橋をリスペクトした商号なのです!

ボンオーハシのパンは長岡の台所のスーパー原信のパンコーナーで購入できます。